学びのフロンティア

清風中学校・高校【第1話】

生徒と教師のホットライン

書くことで紡ぐ絆

毎日新聞社

少子化と教育価値の多様化が進む中で、中等教育の問い直しが始まっている。新企画「学びのフロンティア」は、建学の精神のもとで受け継がれてきた私学の地道な教育に着目してみる。まずは、大阪市天王寺区の清風中学校。近年の教育施策に伴ってICT端末を活用した「個別最適化」が注目されるが、清風の教師と生徒、そして保護者たちは、半世紀以上変わらない方法で絆を紡いでいる。卒業生の語りや教師の思いに耳を傾けると、働き方改革は誰のためか、校則とは何のためにあるのかを問い直す視点が見えてくる。【安部拓輝】

半世紀続く日記の交信

近鉄上本町駅近くにある清風中学校・高校は1945年に設立し、3年後に中学校も併設された。大阪府内の私学の中で残り3校となった男子校の一つだ。仏教の教えの中にある「自利利他」を建学の精神としている。

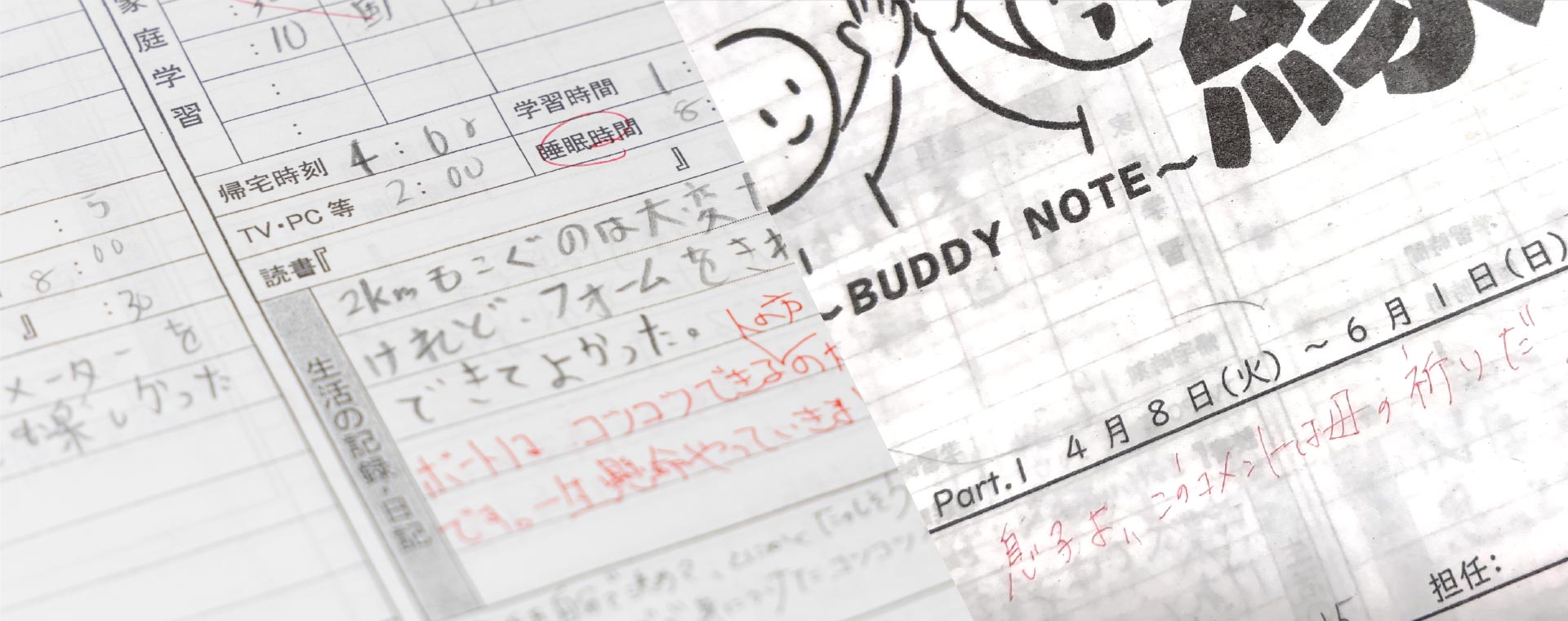

清風中学校では、教師たちが半世紀以上にわたって受け継いでいることがある。生徒との交信だ。3年間、生徒が学校や家庭であったことを「チェックカード」に記録し、そこに担任教諭が手書きでコメントを返信する。

40代の筆者が教わった大分の小学校教諭は1980年代、小学校低学年の担任を務めた時には児童と「あのねにっき」を交わしていた。「せんせいあのね」から始まる語りから、子どもの内面や家庭環境を共有していく実践だが、40人近い学級の生徒が下校するまでにコメントして返すのは大変ではある。近年は教員の多忙化を背景に小学校でも宿題で日記を出す担任は減った。子どもたちが文章に触れる機会は電子化され、「書くこと」はテストの答えが大半だ。実際、清風の中学生がつづる日記は一言二言が多い。一時は効率化のため電子化したが、「タブレットの変換機能に頼っていたら生徒が漢字を書けなくなる」という声が教員から上がり、アナログな方法に戻したという。

面倒くさいことが人間形成の礎

同校で教員を勤めて41年になる丸尾尚志教諭は清風中学の卒業生。当時は大学ノートでやりとりしていたから、書く量もコメントも今より長かったという。「私も先生にしてもらっていたことだから、生徒が書いてくれた言葉に返すのは負担ではないです。それが当たり前だと思う教員仲間が周りにいるから、半世紀続いているんだと思います」と語る。

ある年、ほとんど空白で出してくる生徒が一言書いてきた。「『お母さんが1カ月ぶりに帰ってきた』と。「教室ではなかなか伝えられないことを生徒は私に伝えてくれました。私たちの仕事は成績を上げることだけじゃないですからね。彼らを支えて伸ばすために、この一言は重要な手がかりになります」。丸尾教諭はそう話す。

戦後日本の教師たちは軍国主義の教育を顧みつつ、荒廃した地域の中で子どもたちと向き合った。貧困や困難な家庭環境を級友と分かち合い、ともに学ぶことによって生活を改善していく方法の一つが、生活綴方(つづりかた)。関西では、兵庫県の旧但東町(現豊岡市)の小学校教諭、東井義雄(1912~1991)の実践が名高い。東井は子どもたちが毎日綴る生活ノートの内容を学級で共有し、磨き合った考えや気づきを学校通信で保護者や子どものいない住民にも届けた。学校の役割を探求する軌跡は東井の著書「村を育てる学力」(初版1957年)に詳しい。大分で筆者が教わった教師も東井の著書に学んでいた。豊岡市から県境の山を越えたところにある京都府北部の小学校でも80年代に同様の実践を試みていた教師たちがいた。

高度経済成長を機に生活水準は向上し、70年近くを経た現代には当時のような生活課題は減った。学級で家庭の事情を共有することは難しく、学校や先生の役割は変わっていく。教科書にある情報はインターネットで簡単に手に入り、知りたいことはAI(人工知能)が瞬時に答えてくれる。そんな時代の学校には、何が求められるのか。清風中の平岡宏一校長は「学校教育に『タイパ(タイムパフォーマンス)』はない。面倒くさいことを続ける過程でこそ、人は育つのではないでしょうか」と問いかける。

日記に「母の祈り」も添えて

清風中では、生徒と担任の交信に加えて保護者も書き込む。1年生を終え、1年分の記入欄が埋まったチェックカードの表紙には、赤い文字で母からのメッセージが綴られていた。「息子よ、このコメントは母の祈りだ」。その一言には、面倒くさいことを通じて子どもを育てる心が見える。

第2話では、日々の交信が生徒の興味を育てたエピソードを紹介したい。

【清風中学校・高校の沿革】

1945(昭和20)年創立。4年後に浅香山電気工業学校から「清風」と改称した。他者のために尽力できる人物の育成を目指して、「自利利他」と「徳・健・財」の追求を建学の精神に据える。生徒数2600人(中学1000人、高校1600人)。中1から高3まで理Ⅰ~Ⅲの3コースがある。